激光共聚焦顯微鏡作為生命科學、材料研發及臨床診斷領域的G端成像工具,其技術突破與市場格局直接影響國家科研創新能力。然而,2025年,中國激光共聚焦顯微鏡行業在國產替代加速的背景下,仍面臨核心技術壁壘、市場滲透率不足等挑戰。本文將深入分析行業困境,并提出針對性對策,助力產業突圍。

一、2025年中國激光共聚焦顯微鏡行業面臨的四大困境

1. 核心技術依賴進口,國產化率不足30%

技術瓶頸:高精度掃描振鏡、超靈敏探測器、激光器等核心部件仍由德國蔡司、日本尼康等外資企業壟斷,國產設備在成像速度、光毒性控制等關鍵指標上落后2-3代。

數據斷層:國產設備生成的圖像數據與主流分析軟件(如ImageJ、Huygens)兼容性差,制約科研用戶采購意愿。

2. G端市場被外資壟斷,價格戰壓縮利潤空間

市場格局:外資品牌占據85%以上G端市場,單臺設備售價高達200萬-500萬元,而國產設備均價低于80萬元,多集中于中低端教學市場。

服務短板:外資企業通過本土化團隊提供快速響應服務,國產廠商售后服務網絡覆蓋率不足30%,維修周期長達2-4周。

3. 應用場景拓展緩慢,用戶認知局限

學科滲透不足:激光共聚焦顯微鏡在神經科學、腫瘤免疫等前沿領域的應用仍依賴進口設備,國產設備多用于基礎細胞成像。

臨床轉化滯后:國內僅5%的S甲醫院配備共聚焦顯微鏡,遠低于歐美30%的滲透率,限制了其在病理診斷中的價值釋放。

4. 政策支持與產業需求錯配

資金錯配:政府補貼集中于整機研發,對核心部件(如光譜儀、濾光片)的專項支持不足,導致“卡脖子”問題長期存在。

標準缺失:缺乏針對國產設備的性能評價標準,用戶選型時缺乏參考依據,進一步加劇市場信任危機。

二、破局之道:四大策略推動行業升級

1. 核心技術攻堅:從“組裝集成”到“自主可控”

部件國產化:聯合中科院光電所、長春光機所等機構,設立專項基金攻關掃描振鏡、光電倍增管等核心部件,目標2025年國產化率提升至50%。

軟件生態構建:開發開源圖像分析平臺,兼容DICOM、OME-TIFF等國際標準,打破外資軟件壟斷。

2. 市場定位重構:從“價格競爭”到“價值創新”

G端市場滲透:針對神經科學、類器官研究等場景,推出定制化解決方案(如活細胞長時程成像系統),價格較進口設備低30%,服務響應縮短至24小時。

臨床渠道拓展:與邁瑞醫療、聯影醫療等企業合作,開發術中快速病理診斷模塊,推動共聚焦顯微鏡進入手術室場景。

3. 應用生態培育:從“單點突破”到“場景賦能”

學科聯盟建設:聯合清華大學、中科院生物物理所成立“共聚焦顯微鏡應用創新中心”,發布《神經科學成像白皮書》,推廣G端應用案例。

教育培訓體系:在高校開設“顯微成像技術”課程,培養1000名/年專業操作人員,提升用戶認知深度。

4. 政策協同優化:從“資金扶持”到“生態共建”

標準制定:聯合中國儀器儀表學會,發布《激光共聚焦顯微鏡性能評價規范》,建立信噪比、分辨率等核心指標的國家標準。

稅制改革:對核心部件進口實施“差異化關稅”,對國產化率超60%的設備減免增值稅,引導產業資源向技術創新傾斜。

三、未來展望:2025-2030產業升級路徑

技術融合:結合AI算法實現圖像自動分析(如細胞分裂計數、纖維取向分析),提升設備附加值。

全球化布局:通過**認證、FDA認證進入東南亞、中東市場,目標2030年海外營收占比超20%。

產業鏈整合:并購上游光學元件企業,形成“部件-整機-服務”全鏈條競爭力,對標蔡司“Axio Observer”生態模式。

2025年是中國激光共聚焦顯微鏡行業從“跟跑”到“并跑”的關鍵窗口期。通過核心技術突破、場景化創新及生態共建,國產設備有望打破外資壟斷,在G端科研與臨床市場占據一席之地。行業需以“十年磨一劍”的定力,推動中國顯微成像技術邁向全球價值鏈頂端。

微儀光電是一家集顯微鏡、顯微鏡自動化、顯微專用攝像系統、圖像分析系統的研發、生產及銷售為一體的國家J******、“專精特新”中小企業,先后通過國家“*******質量管理體系”認證、“ISO13485醫療器械質量管理體系”認證、“ISO14001環境管理體系”認證、“ISO45001職業健康安全管理體系”認證及醫療器械生產備案憑證;是“全國光學和光子學標準化技術委員會顯微鏡分技術委員會(SAC/TC103/SC2)”委員單位,并參與10項國家標準制修訂工作。

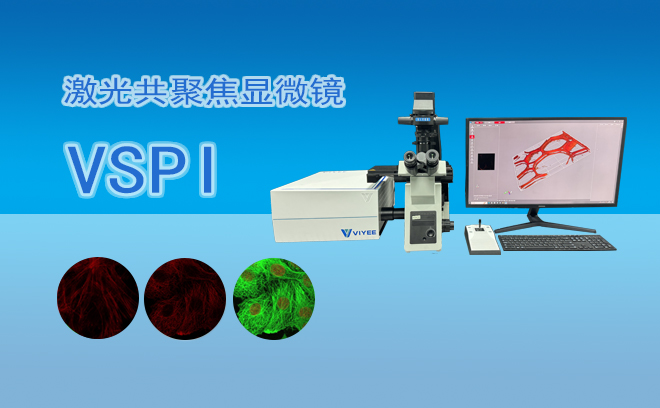

公司主營業務:超分辨STED顯微系統、VSPI顯微共聚焦系統、醫療顯微鏡、工業顯微鏡、生命科學顯微鏡、科研級顯微鏡、數字成像系統、顯微鏡自動化與圖像識別、3D超景深顯微鏡、VIFISH熒光原位雜交成像分析系統、GMP審計追蹤軟件、VIYEE清潔度自動分析檢測系統、光學模塊定制開發。